如縈繞腦海最終回歸的故鄉

如一心鼓動時代浪尖的新潮

如胸壑裡從未止息的創作

如豐盈永恆的生命之潮

潮起

一如幼年,在潮州田野耕種時的勤奮態度,少年莊世和扎實的學習,幾近貪婪地吸取藝術知識、繪畫技巧。經由校長外三卯三郎的引導,釐清觀點、辨明志向;從不斷地閱讀、臨摹體會別人的經驗。他不間斷地創作與修整,從中長出所需的技巧和能力,持續找尋最能妥切表達事物姿態的方式。如此良實的基礎,也成了日後莊世和盼推動藝術浪潮時,源源不絕的動力。

〈春〉裡的連綿生機,如同源於〈靜物與風景〉的果決、對比分明。

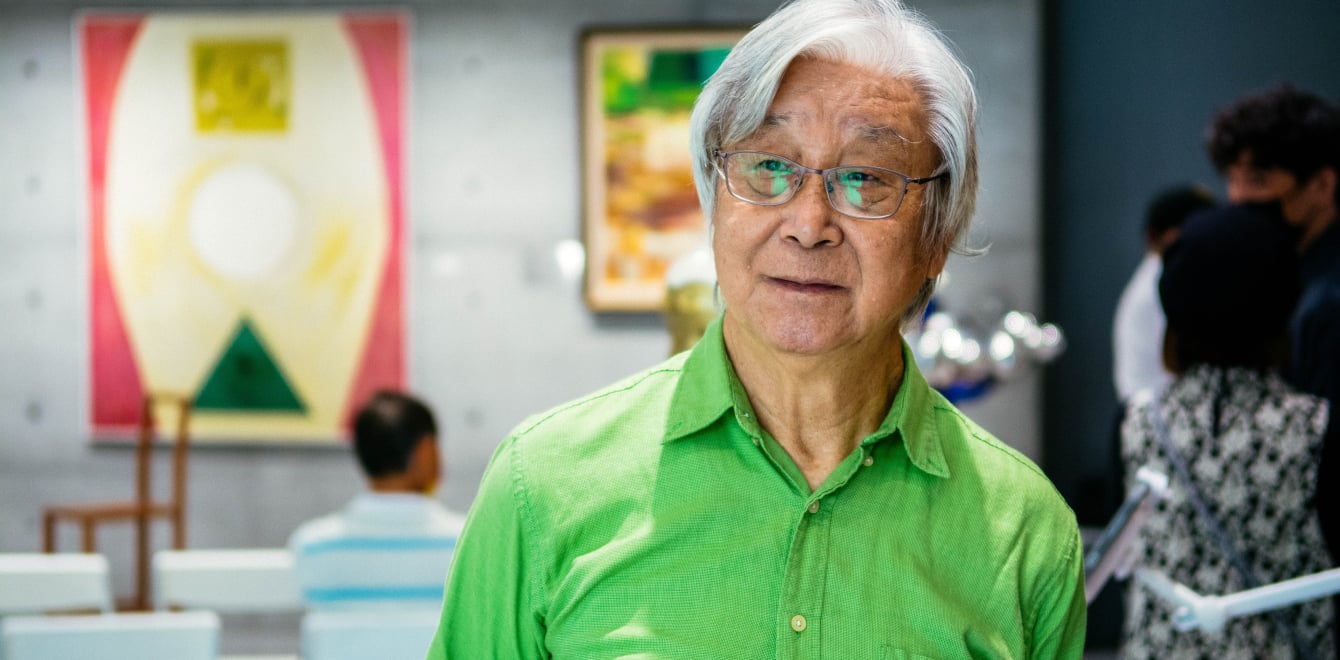

〈菊〉、〈百合花〉的造型嘗試,同樣具有朝未知探索的不懼意志。宛若〈自畫像〉中,莊世和29歲的堅定眼神,直到今天絲毫不減。

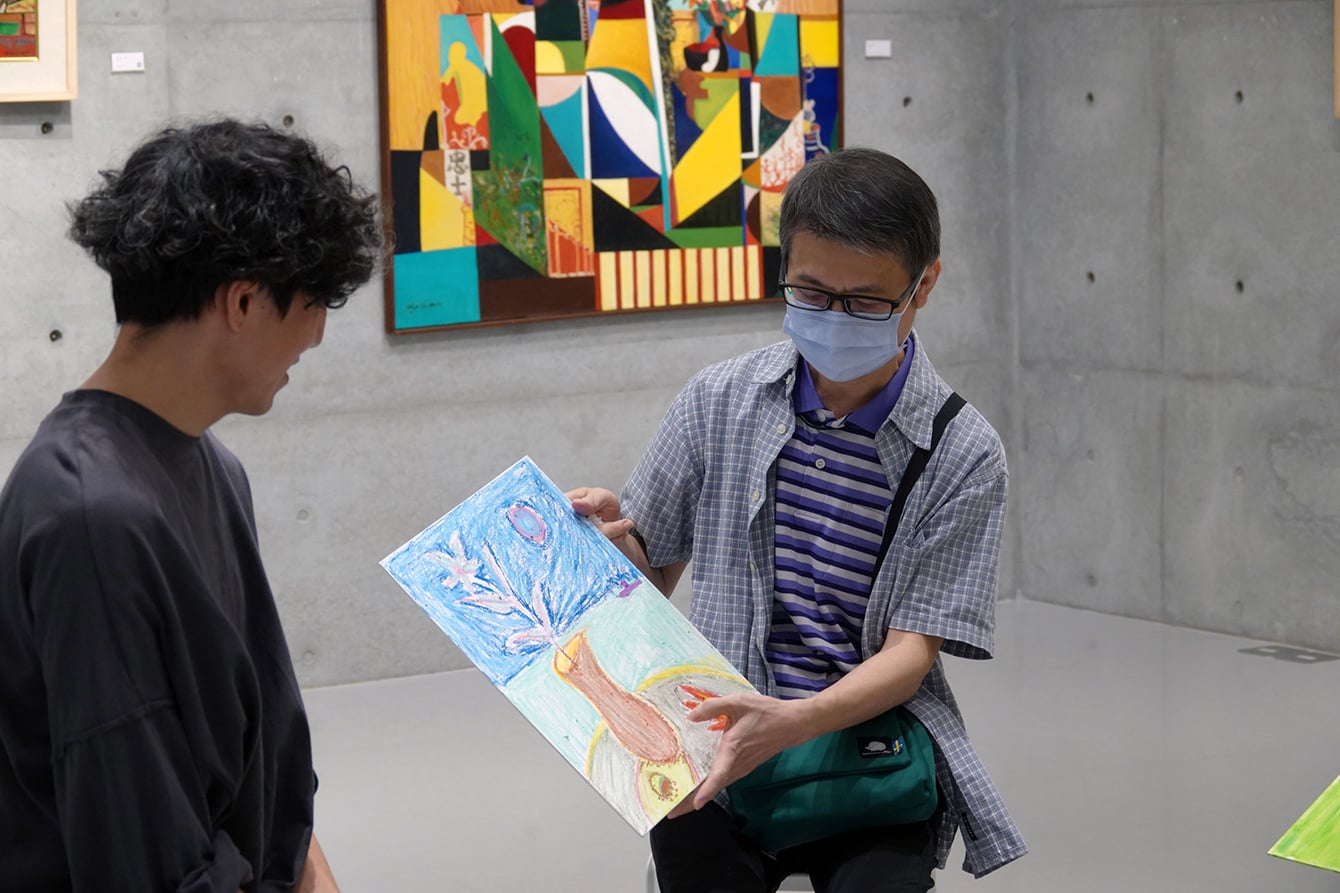

在〈潮州第一市場〉、〈三山國王廟〉裡,我們將看見這股由莊世和推起的浪潮,也傳入兒子莊正國手中的畫筆,持續行進。

莊世和,《春》油彩、畫布,100F 162X130cm, 1976

莊世和,《百合花》油彩、木板,10F 53X45.4cm, 1957

莊正國,《三山國王廟》油彩、畫布,100F 162X130cm, 1975

莊正國,《三山國王廟》油彩、畫布,100F 162X130cm, 1975

即使最微小的震動

曾經,近30歲的莊世和,待在臺北參與何鐵華等人推動「新興藝術運動」。直到政治局勢丕變,部分人士入獄、逃亡後,莊世和返回潮州,籌組「綠舍美術研究會」、「新造型美術協會」,並任教於潮州中學。莊世和並未附和當時的主流美學,持續在立體、超現實等風格裡探索。在不過度強調形式的前提裡,把握生活環境裡,曾引起注意的微小震動,持續創作出不論在任何時代都令人耳目一新的作品。

〈喜〉、〈樂〉用100號的大尺寸,讓生活裡最常見的情緒,能直接被「看見」與「度量」。

〈憶巴黎〉、〈山的嗚咽〉,將看似客觀的場景,融入真摯,讓情感在畫面裡翻滾、堆疊。

〈牡丹水庫〉展現著自四方而來的伏流,在堤壩般的畫框內集結、翻騰、鼓動,使聲響不絕於耳。

〈微笑〉、〈豪笑〉的對比,則讓人會心一笑。

莊世和,《喜》油彩、畫布,100F 162X130cm, 1965

莊世和,《憶巴黎》油彩、畫布,30F 91X72.5cm, 2000

依然共振造成聲響

難以言說的感受,在創作裡被表現。當莊世和自由掌握,如何讓創作連往內心的途徑。他也讓嘗試讓心裡的困難,在繪畫的形式裡被抒發。即使在創作時未必想達到不朽,一但投注真誠,專注創作過,作品中的心意便能穿透時間。莊世和透過抽象形式,捕捉了具象作品所難以傳達的深沉情感。讓我們彷彿能看到,他敞開自己,沒有隔閡地在每抹筆觸添加力道,觸探我們心中的深刻。

〈難胞的呼喊〉、〈悲〉,讓我們看到作品間的貼近頻率,彷彿聽見他們低語。〈狂想曲〉則是自靜默裡彈奏而成的不規則練習曲,將我們帶往更深、更遙遠、更無邊際的地方,直到無拘無束。

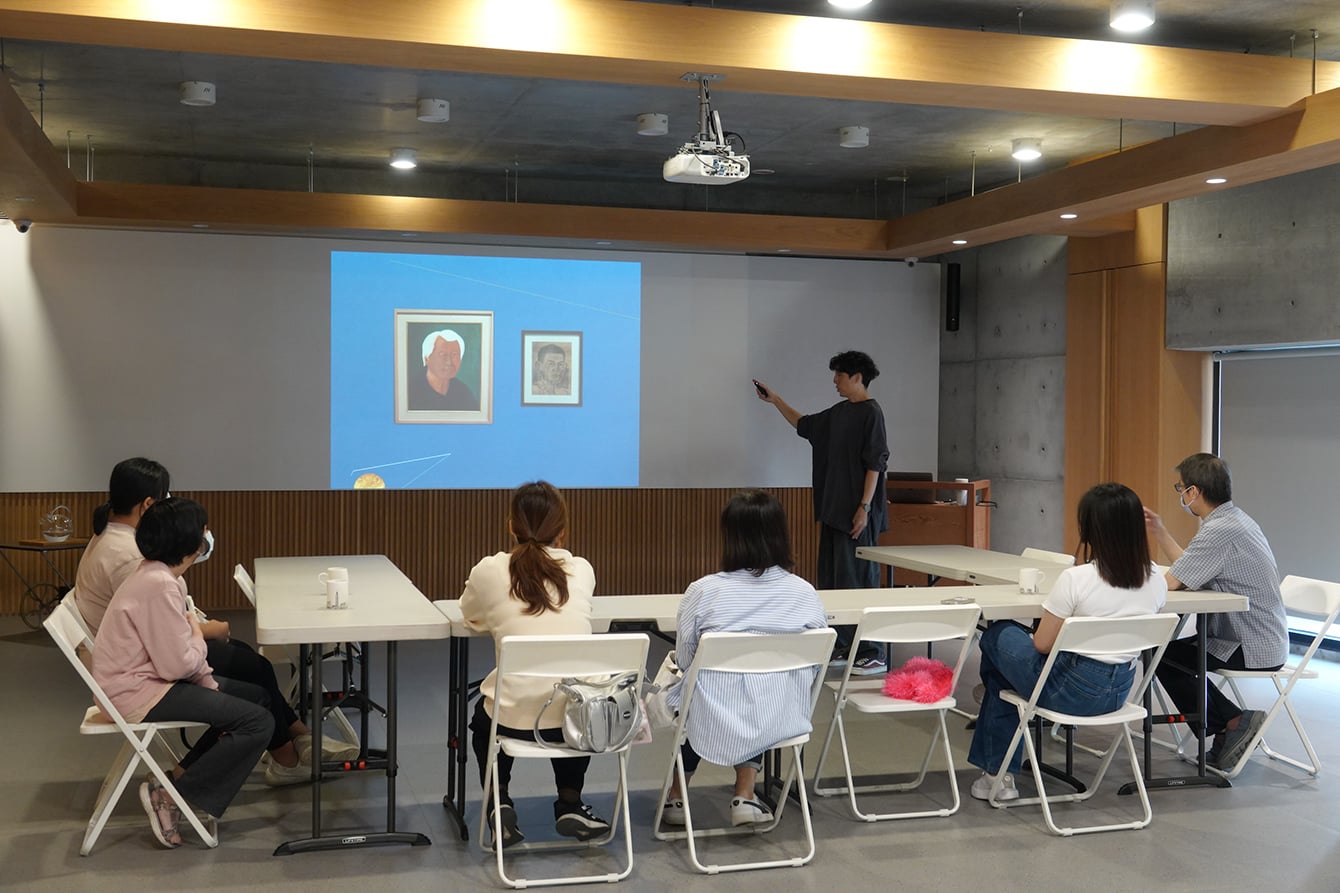

來自20歲及84歲的〈自畫像〉,同是莊世和,但我們明白年歲與滿頭白髮外,還有許多不同。

〈邂逅〉則來自莊世和與林金葉的愛情故事。超越時間的真切,至今仍能感受。

莊世和的作品,讓我們有機會找到方法,學習「感受」抽象。更進一步,難以捕捉的情感,因為他的作品變成看得到的「模樣」,而更加了解自己。最後,如同莊世和畢生的目標,從他的作品裡,感受到永恆的「真」、「善」、「美」。如此,他的作品,終於成為我們生命的一部分。以此作為另一次起點,重新感受每件事物,成就自己的心潮。

潮起,即使最微小的震動,依然共振造成聲響。

莊世和,《狂想曲》油彩、畫布,30F 91X72.5cm, 1955

莊世和,《邂逅》油彩、木板,8M 45.5X27cm, 1949

「在創作的理念和主張上:我要求利用西化的工具來創作作品,表現東方精神的藝術創作,無論素材也好,畫因也好,自由自在在自己的空間世界裡發揮東方人的美感。所以,抽象畫必須有思想、有內容、有美感、作者內涵、人格修養、繪畫精神、永恆意識,才算是一幅有藝術生命完美優秀的作品,因而生活的體驗和發現是最重要的。

說起我的創作過程,形式是活的,千變萬化。在造形上,外在精神與內在精神的結合,在美學上必須統合平衡發展。這等於面對一面大鏡子,便知曉如何運筆,色彩的統合游離等的音符般律動色感就會浮現。就是說,鏡子裡只有自己的映像,沒有第二人的影子,所浮現的是顯出各種心象和記號,在無秩序、有秩序中唱出心聲,在畫面上遊戲,那才是真正自己的繪畫語言,前人所沒有走過的路,恐怕未來也沒有人會仿著走出的路,當然成了獨創一格的風貌,自然而然會引人入勝。」——莊世和

**末段莊世和引文出自《綠舍.創形.莊世和》,藝術家雜誌社,2019